Übersicht:

Franziskanerkirche

Pflege der Kirchenmusik

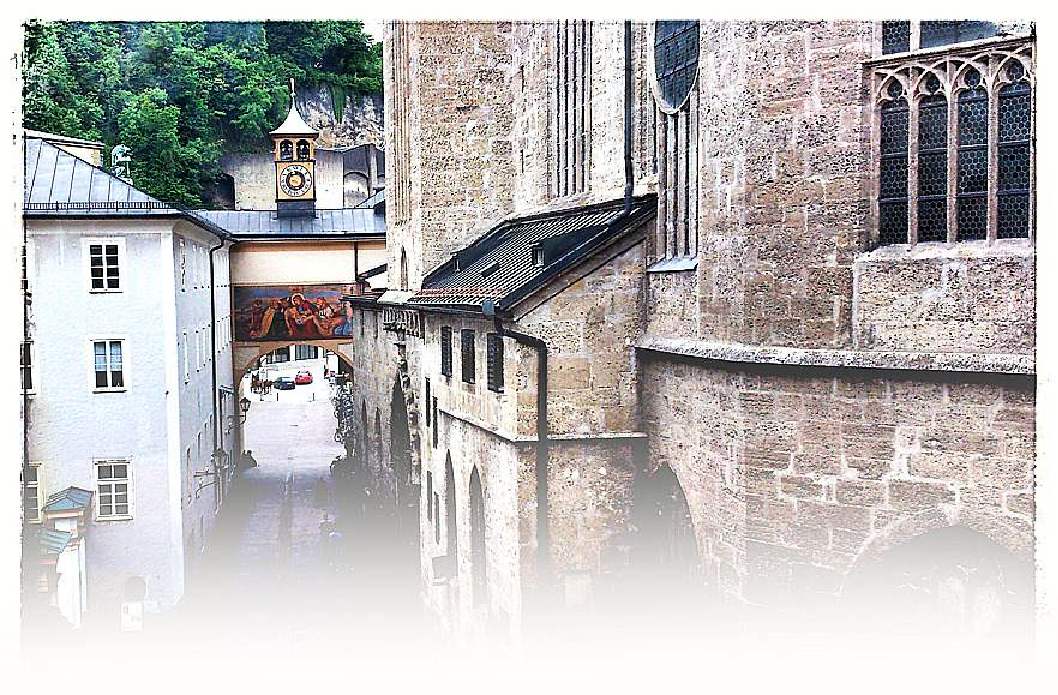

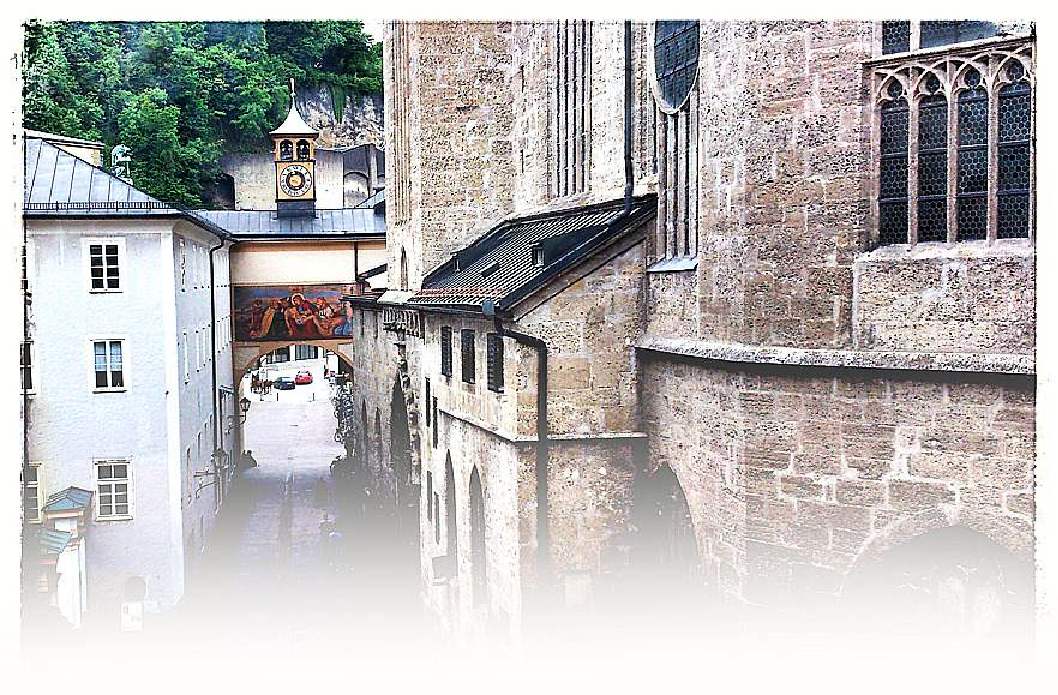

Die Franziskanerkirche

Rundgang:

Der Zusammenschluss eines romanischen Langhauses mit einem gotischen Chor ist in der Spätgotik keine Seltenheit. In der Franziskanerkirche wird dieser Gegensatz aufs äußerste gesteigert: das Langhaus formt vor, was sich im Hallenchor vollendet. Dazu kommt, dass sich im Kapellenkranz des Chores der "stuckfreudige Barock" des 17.Jh. freispielt, und Fischer v. Erlach mit seinem Hochaltar eines der feinfühligsten Werke des österreichischen Spätbarock in den Brennpunkt des Gotteshauses gestellt hat.

Welche Fülle farbigen Lichtes mag einst diesen Raum durchdrungen haben, vor dessen Mittelpfeiler Pachers letztes Werk (1495-98), der Flügelaltar, stand. Seine mütterliche Marienstatue erfüllt mit ihrer warmen Ausstrahlung bis heute den Kirchenraum. Das Wachsen und Sichablösen der europäischen Stile von der Romanik bis zum Spätbarock lässt sich eindrucksvoll nachvollziehen. Im Langhaus wird durch den einengenden Trumpfbogen im Bereich des dreijochigen Mittelschiffs ein schluchtartiger Eindruck erzeugt. Die schweren, auch im Steigen lastenden Formen grenzen die "dunkle Welt" gegen den zeltartigen Lichtraum des Chores ab, dessen 5 Rundpfeiler - wie riesige, Blütenkelche tragende Stängel - im schwebenden Gewölbe aufgehen. Eingezogene Wandpfeiler lassen den Raum auch in der Randzone nachgiebig erscheinen. Die Orgelempore, der aus Säulen geschaffene Bogen und die Emporenfenster im Langhaus wurden Ende des 19. Jahrhunderts hinzugefügt. Großartig ist die westliche Abschlusswand des Chores. 1606 setzt Fürsterzbischof Wolf Dietrich einen ganz und gar ungewöhnlichen Akzent: Wie ein "Fenster" zur Residenz lässt er eine profane Palastfassade in den Sakralraum hineinstellen. Im Kapellenkranz des Chores kann man die Entwicklung der Stuckdekoration und Malerei des 17. und frühen 18. Jh. anhand von neun Kapellen verfolgen. Hervorzuheben sind der aus dem alten Dom stammende, 1561 datierte Marmoraltar in der Kapelle des Chorscheitels und die von Ottavio Mosto stuckierte, um 1690 von Erzbischof Johann Ernst Graf Thun gestiftete Franziskuskapelle mit Gemälden von Johann Michael Rottmayr (1693). Das Glanzstück jedoch ist der Hochaltar von 1709/10, in den sich Michael Pachers Madonna kongenial einfügt. Die seitlichen Figuren sind von Simeon Fries.

Geschichte der Kirche:

Die Franziskanerkirche ist eine der ältesten Kirchen Salzburgs: Sie ist auf einer frühchristlichen Gebetsstätte errichtet. In der ersten Hälfte des 8. Jhd. wird unter Abtbischof Virgil (745-784) die der Muttergottes geweihte Kirche mit dem Namen "Unserer Lieben Frau" nachweislich zum ersten Mal restauriert. Sie dient zunächst als Tauf- und Synodalkirche. Bis 1139 gehört sie zu St. Peter. Ab diesem Zeitpunkt erhebt man sie auch zur Stadtpfarrkirche, die dem Domkapitel übergeben wird (bis 1635). Von der Marienkirche, die 1167 mit 5 weiteren Kirchen der Stadt niederbrennt, steht heute noch das wiederaufgebaute spätromanische Langhaus. 1408 wird ein Neubau beschlossen, wobei zu einem recht frühen Zeitpunkt eine Beschränkung auf die Neuausführung des Chores - im Sinne eines künstlerisch aussagekräftigen Zusammenschlusses mit dem bestehenden Langhaus - angestrebt wird. Der renommierte Baumeister Hans von Burghausen realisiert diese Absicht in einzigartiger Weise. Nach seinem Tod 1432 ist Stephan Krumenauer mit der Bauleitung beauftragt. Die Vollendung dieses Vorhabens wird mit 1452-1461 datiert. Zwischen 1486 und 98 erfolgt auch der Ausbau des Turms, und der Südtiroler Michael Pacher aus Bruneck erhält den Auftrag für den Hochaltar, an dessen Umsetzung er von 1495 bis zu seinem Tod 1498 arbeitet.

Erst 1635 wurde die "Stadtpfarrkirche", die zwischen 1598 bis 1628 auch als Kathedrale gedient hatte, endgültig dem Orden übergeben. In diese Anfangszeit (1587 - 1612) fällt auch die erste Barockisierung der Kirche. Im 18. Jahrhundert wurde die Barockisierung der Kirche fortgesetzt. Als Höhepunkt krönte Fischer von Erlach 1709/10 die Kirche mit seinem Hochaltar, in dessen Gestaltung er die - seit der Gegenreformation als Gnadenbild verehrte - thronende Muttergottesfigur Michael Pachers einbezog. Auch die 9 Kapellen des Chorumgangs - meist Stiftungen der Erzbischöfe - wurden barockisiert. 1719 erfolgte im Kloster der Zubau eines Krankentraktes. Weitere Veränderungen wurden mit Ende dieses Jahrhunderts abgeschlossen, sodass das Kloster im Wesentlichen seine heutige Gestalt aufwieß.

Auszug aus dem Buch von Prälat Johannes Neuhardt: Wallfahrten im Erzbistum Salzburg (Verlag Schnell & Steiner, ISBN 978-3-7954-0441-3):

Die älteste Pfarrkirche zu „Unserer Lieben Frau“ mit ihrem um 1220 erbauten romanischen Langhaus und dem von Hans von Burghausen ab 1408 errichteten gotischen Hochchor birgt fünf marianische Gnadenbilder. Noch in den Visitationsakten von 1613 hören wir von einem hochverehrten Gnadenbild „ad columnam“ („Maria Säul“), doch lässt sich nicht mit Gewissheit feststellen, wo dieses gestanden hat. Schon seit dem frühen 15. Jahrhundert wurde in der St. Jakobskapelle, die der Salzburger Bürger Rupert Kaser gestiftet hat, eine „Ährenkleidmadonna“ verehrt. In zahlreichen Kirchen und Privathäusern findet sich diese Kopie des Mailänder Urbildes. Wundertätig wurden aber nur zwei: jene in St. Peter und die in der Pfarrkirche. Als Erzbischof Wolf-Dietrich 1605 diese Kapelle abbrechen ließ, um für die Patres Franziskaner, die seit 1583 die Pfarrkirche betreuen, eine Sakristei zu erbauen, wanderte das Bild an das obere Ende der großen Stiege, die hier zum Musikchor angelegt wurde. Vom Chronisten Johann Stainhauser (1596) stammt die früheste Nachricht einer Wallfahrt in der Stadt Salzburg und zwar zur Ährenkleidmadonna der Pfarrkirche. Er berichtet von der Ährenkleidmadonna, die damals beim Jakobusaltar auf der Mauer der rechten Seite stand folgendes: „Es sein auch viel khinder gesundt worden ... auch sein vill stummen redent worden, unnd blinde gesehendt, die alle gesundt worden sein, wenn sie sich mit einem kleinen wax verheissen für das bilde, oder mit einem sonderlichen gebeth, der wurde gewerth. Es sain auch die obbeschribenen Zaichen unnd viel andere mehr beschechen, da man zalt nach Christi geburth 1414 jar.“ In der ersten Seitenkapelle an der südlichen Langhausseite wird eine holzgeschnitzte „Pietà“ des 16. Jahrhunderts immer noch von zahlreichen Einzelbetern besucht. Besonders, seit hier ein schlichtes Birkenkreuz an alle Gefallenen des 2. Weltkrieges gemahnt, galt die liebevolle Verehrung in besonderem Maße diesem Kultbild.

Alles dies aber stellt der Pilgerzuzug, den der „Wunderbaumaltar“ dieser Kirche stets erfuhr, in den Schatten. 1664 stiftete „ein zu Dank verpflichteter Marienverehrer“ eine Kopie des inzwischen schon weitum berühmt gewordenen Gnadenbildes von Lucas Cranach zu St. Jakob in Innsbruck. Dieses wurde in der St.-Anna-Kapelle des Chores der Franziskanerkirche aufgestellt. 1682 stiftete Erzbischof Max Gandolph Graf Khuenburg nun den „Wunderbaum“. Es ist dies ein silberner, halbzylinderförmiger Metallaufbau, der die Ahnen der Gottesmutter in Form eines Stammbaumes schildert, als dessen Früchte die wunderbaren Gebetserhörungen aufgezählt werden. Im Bericht darüber wird erzählt, dass „die Andacht gewaxen waß Miracelen und gnaden darbay überkomen von Anno 1664 biß laufendes 1682 Jahr ist in disen neu aufgerichten von silber und übergolten wunterbaum clar zu vernehmen“. 1672 stiftete der Dompropst Joh. B. Graf Lodron einen eigenen Altar, der im Langhaus der Kirche an seinem heutigen Platz aufgestellt wurde; die Votivgaben, teils sehr kostbar, wuchsen enorm an. 1749 ließ Bürgermeister Kaspar Wilhelmseder nach dem Entwurf von J. A. Pfaffinger einen Barockaltar aufstellen, der leider 1896 abgebrochen und 1902 durch den nunmehr vorhandenen, von Petzold entworfenen und von J. Pipper ausgeführten Altar ersetzt wurde. Das Gnadenbild selbst, der Wunderbaum, wurde unter einem Glasschrein in die Predella des Altares eingebaut. Das Gnadenbild „Maria Hilf“ hat Josef Gold in ein neues Altarblatt einbezogen. Wenn auch die feierlichen Andachten, die noch in der Zwischenkriegszeit hier besonders um das Fest Mariä Opferung (21. Oktober) üblich waren, längst abgebrochen sind, vergeht doch kein Tag, an dem nicht Einzelbeter vor dem Altar knien und sich unter den Schutz Mariens stellen. (NB: Der Wunderbaum ist derzeit im Klostertrakt untergebracht.) Endlich soll noch erwähnt sein, dass die Kirche während des Dreißigjährigen Krieges zweimal (1632 und 1648) dem Gnadenbild von Altötting als Zufluchtsstätte gedient hat. Nach dem zweiten Weltkrieg verbreitete sich auch in Salzburg die Verehrung der Madonna von Fatima rasch. Es wurde die Kopie des 1946 gekrönten Urbildes in einer eigenen kleinen Kapelle, links, am Ende des Langschiffs aufgestellt. An jedem 13. eines Monats, dem Fatima-Erscheinungstag, findet dieses Gnadenbild seine besondere Verehrung durch die Gläubigen.

Das Franziskanerkloster

Die Anfänge des Klosters:

Im Kampf gegen den Protestantismus wurden, auf Anraten des Koadjutors und späteren Erzbischofs Georg von Khuenburg, durch Erzbischof Johann Jakob von Khuen-Belasy (1560-1586) im Jahr 1582/1583 Franziskaner aus der Oberdeutschen Provinz, die auch "Straßburger Franziskanerprovinz" genannt wurde, nach Salzburg berufen. Sie erhielten das 1582 aufgehobene Kloster der Petersfrauen als Niederlassung, die sie am 7. November 1583 bezogen. Durch das Wirken der Franziskaner sollte das Vordringen der neuen Lehre aufgehalten werden. Unter Erzbischof Wolf-Dietrich wurde ihnen die "Stadtpfarrkirche" als Wirkungsstätte zugewiesen.

Nach dem Tod des Erzbischofs Georg von Khuenburg trat Wolf Dietrich von Raitenau 1587 seine Nachfolge an. Die Franziskaner hatten in Wolf Dietrich von Raitenau einen Gönner. Als dieser später in den Jahren 1611 bis 1617 auf Hohensalzburg gefangengesetzt wurde, teilten zwei Patres sein schweres Los bis zu seinem Tode. Niemand - so bestimmte Wolf Dietrich- außer sechs Franziskanern sollten seinen prunklosen Leichenzug begleiten. Ein Teil des alten Klosters der Petersfrauen wurde ab Dezember 1605 abgebrochen und ein paar Meter von der Kirche entfernt wieder aufgebaut. Hinzu kamen auch der Klostergarten und der Verbindungsgang über die Straße. Über das genaue Aussehen des alten Petersfrauenklosters und der unter Wolf-Dietrich erfolgten Umbauten gibt es jedoch nur sehr ungenaue Informationen oder Abbildungen. Auch über die in den folgenden Jahrzehnten unter den Erzbischöfen Paris Lodron, Max Gandolph von Khuenburg (1668-1687) und dessen Nachfolger Johann Ernst Graf von Thun bis 1689 erfolgten Umbauten können keine detaillierten Angaben gemacht werden. Es wurde das Gebäude zuletzt in den 1680er Jahren um einen Stock erhöht und das Kloster erhielt durch den Bau zwei weiterer Trakte seine heute vierflügelige Form. Aber einen durchgehenden Kreuzgang sucht man heute vergeblich. Durch die aus finanzieller Sicht notwenige Vermietung des Osttraktes in den 1970er Jahren und Nutzung von Teilen des Kreuzgangs für größere Räume wurde dieser an mehreren Stellen abgemauert.

Die Blütezeit des Klosters:

Das Kloster erhielt neben Stiftungen auch das sogenannte Hofalmosen. Für die Unterhaltsleistungen von St. Peter übernahmen die Franziskaner-Brüder ihrerseits Gottesdienste, Totenoffizien und Seelenämter. Des Weiteren wurde ihnen die Sammlung im Erzstift Salzburg erlaubt. Das Kloster konnte somit eine bedeutende Zahl von Ordensmitgliedern unterhalten, zeitweise sogar 50 bis 60! Die Franziskaner in Salzburg standen bald in dem Ruf, eines der wichtigsten Klöster der oberdeutschen Provinz zu sein. Die zur Erhaltung und Wiedererweckung des Glaubens berufenen Brüder waren bekannte Prediger, Seelsorger, Beichtväter, theologische Berater und Katecheten. Bald schon wurde die Kirche ein Zentrum der Volksfrömmigkeit. Zur Zeit der Pest leisteten die Brüder wichtige Dienste als Krankenpatres. Auch der Pflege der Wissenschaft und dem Studium der Theologie - bis 1781 unterhielt das Kloster eine eigene universitäre Einrichtung - widmete man sich intensiv.

Unter der Säkularisation:

"SO GEHT´S , WENN MAN DAS GEWISSEN DEM WOHLSTAND DER GEMEINDE OPFERT" -

mit derlei Textpassagen trat der Franziskaner Clarentius Bscheider in einer anonymen Schrift den aufklärerischen Ideen des Landesfürsten Erzbischof Hieronymus Colloredo entgegen. Er und das Kloster büßten das in der Folge bitter: Einkerkerung des Schreibers, Strafversetzungen, Entzug der Domprediger- und Dombeichtvaterstellen, Abschaffung der eigenen Lektoren, Reduzierung des Personalstandes, Vorsitz eines erzbischöflichen Kommissars bei den klostereigenen Wahlen, Aufhebung des Dritten Ordens 1782, Verbot des nächtlichen Chorgebetes 1787, Verbot, das Antoniusfest zu feiern, die Marienverehrung wurde missgünstig bespitzelt und Franziskaner und Kapuziner am Rathhausball öffentlich verspottet. Mit wenigen Ausnahmen standen die Franziskaner den Ideen der Aufklärung äußerst reserviert gegenüber. Im Dezember 1800 besetzten die Franzosen das Kloster und verwendeten es für drei Monate als Kaserne, die Kirche als Gefangenenlager. 1802/03 wurde das Kloster auf 23 Patres und 4 Laienbrüder reduziert, davon waren noch dazu 6 Patres außerhalb des Klosters eingesetzt. 1805 besetzte Marschall Bernadotte fast alle Räume des Klosters und verlangte außerdem einen Tribut an Lebensmitteln für die 300 untergebrachten Soldaten.

Anschluss an die Tiroler Provinz:

Selbst das Salzburger Kloster hätte sich vor der Aufhebung nicht retten können, wäre ihm nicht in Ferdinand von Toscana, einem Bruder Kaiser Franz II., ein Freund entstanden. Aus anderen aufgehobenen Klöstern zogen Franziskaner wieder nach Salzburg. Er machte die Franziskanerkirche zu seiner Hofpfarre und italienische Predigten wurden eingeführt. 1805 kamen im Pressburger Frieden Salzburg und Berchtesgaden zu Österreich und 1810 nach dem Wiener Frieden wieder an Bayern. Beide Regierungen ließen das Kloster, dem sich mittlerweile das Kloster Berchtesgaden angeschlossen hat, bestehen. Auf dem Wiener Kongress 1815 wurden die Stadt Salzburg und der größte Teil des Erzstiftes wieder Österreich zugesprochen. Am 29. Juni 1816 erging an Kaiser Franz I. ein Ansuchen um "Novizenaufnahme und Vereinigung mit der Tiroler Provinz". Die umgehende kaiserliche Genehmigung harrte jedoch der Umsetzung. Der Unterstützung des erzbischöflichen Administrators Leopold Graf Firmian und der Tiroler Regierung war die Inkorporation zu danken, die am 20. Juli 1818 stattfand. Während der ersten Jahre konnte die Tiroler Provinz die Salzburger jedoch kaum unterstützen. Die gravierendste Sorge war der Personalmangel. Im Kloster waren nur noch 6 Patres und 4 Brüder tätig. Im darauffolgenden Jahr verlegte die Provinz für die nächsten 60 Jahre das Noviziat für Kleriker nach Salzburg.

Pater Peter Singer:

Ein herausragender Künstler seiner Zeit PATER PETER SINGER (1810-1882) war Novizenmeister im Franziskanerkloster. Sein Vater, ein Müller, Glockengießer und Instrumentenbauer, war schon als tüchtiger Musiker beschrieben. Der ungewöhnlich begabte Sohn jedoch beherrschte nicht nur mehrere Instrumente - Klavier, Violine, Harfe, Flöte, Horn - sondern reizte mit seinen Orgelkünsten die Größten seiner Zeit wie Liszt und Bruckner zu Begeisterungsstürmen hin. Liszt hielt ihn sogar für den größten Organisten der Welt. Der bescheidene Franziskaner baute in seiner Zelle aber auch Registerinstrumente. Im Jahre 1843 vollendete er sein Pansymphonikon, ein dem Pianino ähnliches Tasteninstrument mit zwei Manualen, 42 Registern, darunter 21 Solostimmen. In dem durch Flügeltüren zu öffnenden Kasten waren Zungenreihen aufgestellt, die alle nur möglichen Orchesterinstrumente in ihrer Klangfarbe nachahmen. Musiker von Weltrang wie Lachner, Meyerbeer, Spohr, Liszt, Wagner, Cornelius, Rubinstein und Bruckner wechseln sich ab mit gekrönten Häuptern: Kaiser Franz Josef I., Kaiser Wilhelm I., Napoleon III., König Viktor Emanuel von Italien, die bayerischen Könige Ludwig I. und - Wagners Schutzherr - Ludwig II. In seinem tondichterischen Schaffen weihte sich Singer ganz der Musica sacra, die durch ihren Melodienfluss, die vielen harmonischen Einfälle und die Leichtigkeit an die Musik Mozarts und Schuberts erinnert. Sein Werk umfasst mehr als 100 Messen, zahlreiche Tedeums, Lateinische Motetten, Tantum ergos, Marienlieder und vierstimmige Gesangskanons. Singer war auch Theologe und Philosoph. Neben einem musiktheoretischen Werk und seinem sehr beachteten Neuen System der Tonwissenschaft hinterließ er auch mehrere theologische Schriften.

Der Selige Engelbert Kolland:

Der Zillertaler PATER ENGELBERT KOLLAND machte 1847/48 in Salzburg sein Noviziat unter P. Peter Singer. Nach dem Theologie- und Philosophiestudium wurde er 1851 zum Priester geweiht. Er erlernte mit Leichtigkeit Arabisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Englisch und ging mit Erlaubnis seiner Oberen 1855 als Missionar ins Heilige Land, wo er zunächst in der Grabeskirche in Jerusalem als Seelsorger tätig war. Im Juni 1855 wechselte er in das Pauluskloster nach Damaskus. Er gewann alle Herzen, sodass die Araber ihn „Abuna Malak“ (Vater Engel), die lateinischen Christen „Angelo“ nannten. 1860 wurden er und seine Mitbrüder während eines Aufstands der schiitischen Drusen ermordet. 1926 wurde der Märtyrer von Papst Pius XI. seliggesprochen.

Ab 1830 konnten die Personalschwierigkeiten allmählich überwunden werden, 1836 waren bereits wieder 13 Patres, 3 Novizen und 6 Brüder tätig. Zu den gewohnten Tätigkeiten kamen noch die Betreuung des Dritten Ordens, die Festungs- und Gefängnisseelsorge und die Volksmissionen hinzu.

Im 3. Reich und Nachkriegszeit:

Der Anschluss Österreichs an Deutschland im Jahr 1938 bedrohte die das Kloster in seiner Existenz. Das Franziskanerkloster war das erste, das aufgehoben wurde, um als Sitz der Gestapo zu dienen. Teile des Gebäudes wurden Gefängnis und im alten Klosterkeller kam es sogar zu Hinrichtungen. Einige Brüder fanden zunächst in St. Peter eine Heimat, bis auch dieses Stift beschlagnahmt wurde. Die Franziskanerkirche erfuhr keine Schließung und wurde von einigen mittlerweile in der Stadt wohnenden Brüdern betreut. 1945 wurde das Kloster von der Amerikanischen Besatzungsmacht bezogen und der Rundfunksender Rot-weiß-rot installiert. Das Landesstudio Salzburg des ORF blieb noch bis 1973 in diesen Räumen. Die Franziskanerbrüder erhielten nach ihrer Rückkehr den gegen St. Peter gelegenen Teil. Nach der Übersiedlung des Landesstudios Salzburg wurde die Klosteranlage in den Jahren 1974 bis 1977 saniert.

Das Kloster heute:

Das Salzburger Kloster ist seit 2007 Sitz des Provinzials der Franziskanerprovinz Austria vom Hl. Leopold in Österreich und Südtirol. Neben der Seelsorge an der Franziskanerkirche widmet sich der Salzburger Konvent der Beicht-, Schwestern- und Spitalsseelsorge. Die Patres sind auch als Prediger und Exerzitienmeister tätig.

Pflege der Kirchenmusik an der Franziskanerkirche Salzburg

Die Orgeln in der Franziskanerkirche

Die Salzburger Franziskanerkirche birgt drei Orgeln in ihrem Kirchenraum. In der Tradition der großen europäischen Kirchenhäuser ist dies nicht einmal ungewöhnlich. Im weltweiten Vergleich bietet Salzburg eine einzigartige Dichte an Kirchen, in deren Mitte sich die Franziskanerkirche befindet. Sie sind nicht nur kunsthistorisch bedeutend, sondern fühlen sich der Pflege qualitativ hochstehender Kirchenmusik verpflichtet. Hinzu kommt noch als historisches Erbe eine Fülle bedeutender Komponisten, die in und für Salzburg großartige Literatur der Musica Sacra schufen: Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Michael Haydn, Leopold Mozart, Heinrich Ignaz Franz Biber, Johann Ernst Eberlin, Cajetan Adlgasser, Georg Muffat, um nur einige zu nennen. Aus diesem befruchtenden Erbe und dem hohen musikalischen Anspruch der Musikstadt Salzburg erwächst die Verpflichtung zur Qualität. Doch Kirchenmusik ist niemals Selbstzweck, sondern erfüllt sich im Dienst der höheren Ehre Gottes: AD MAJOREM DEI GLORIAM. Die Eucharistiefeier ist das Zentrum, dem die ausübenden Musiker fühlbar ihre Liebe, ihr Können schenken. 1989 wurde im gotischen Hochchor zusätzlich zur schon bestehenden pneumatischen Hauptorgel im Langhaus, eine rein mechanische, dreimanualige Orgel in französisch-barocker Manier durch die bedeutende Schweizer Orgelwerkstatt Metzler-Orgelbau AG angeschafft. Diese Orgel „Marienorgel” war für die Abendmessen und die Sommerkonzerte bestimmt. Chor und Orchester blieben nach wie vor bei der pneumatischen Hauptorgel. Nachdem die Renovierungskosten für dieses Instrument unverhältnismäßig hoch und der Kontrast der beiden Instrumente zu groß war, entschloss man sich 1999 zur Ausschreibung für den Neubau der Hauptorgel. Aufgrund großer Zufriedenheit mit der Chororgel, wurde auch dieser Auftrag an die Firma Metzler in Zürich vergeben, mit der Auflage, eine Annäherung an den großen französisch-romantischen Orgelbauer Cavaille-Coll zu erzielen, ohne jedoch eine unschöpferische Kopie zu entwickeln. So wurde dann unter anderem auf „Appel-Tritte” verzichtet, und hat die Orgel mit 4000 frei wählbaren elektronischen Kombinationen ausgestattet. Die Herausforderung war, bei jedem Register „Mischfähigkeit” zu erzielen, und darüber hinaus die eigene starke Klangcharakteristik zu belassen. Die Spieltisch-Gestaltung entspricht jedoch ziemlich genau frühen Cavaille-Coll-Orgeln. Da diese Orgel („Heilig-Geist-Orgel”) nunmehr über eine ungeheure Klangfülle verfügt, haben einige Kirchenbesucher ihre Stammplätze nach vorne verlegt, andere wiederum sind gerade deswegen näher an die Hauptorgel gerückt. Ostern 2004 bekam die Kirche im rechten Seitenoratorium noch eine weitere Orgel („Antonius-Orgel”). Es handelt sich um das „Meisterstück” des jungen Salzburger Orgelbaumeisters Roland Hitsch. Diese Orgel ist ganz bewusst auf den Gebrauch der Begleitung des Mönchs-Gesanges abgestimmt und in diesem Sinne sehr zurückhaltend, doch edel intoniert. (Bernhard Gfrerer - gekürzt )

Interview mit Bernhard Gfrerer

Verantwortlicher für die musikalische Gestaltung des Hochamtes, Leiter der Kirchenmusik, Leiter des Chores der Franziskanerkirche, Cheforganist und Titular, Verantwortlicher für Disposition und Besetzung der Solisten, Organisten und Konzertmusiker. AD MAJOREM DEI GLORIAM – ZUR HÖHEREN EHRE GOTTES Nach vielen Jahren des Orgelstudiums und mehr als dreimal so vielen als ausübender Musiker und verantwortlicher Leiter, sieht sich der in Abtenau aufgewachsene Halleiner Bernhard Gfrerer dennoch in dienender Funktion, „ nicht für einen weltlichen Ermöglicher sondern dem Höheren Herrn gegenüber.“ Der Sehnsucht einer heiteren Feierlichkeit hingegeben, im Bestreben sich immer dem Licht, dem Erhellenden zuzuwenden („die Auferstehung ist unser Ziel, nicht die Kreuzigung“), trägt er seines dazu bei, unsere Kirche vor allem an den Sonn- und Feiertagen in einen besonderen Anziehungspunkt für Gläubige von nah und fern zu verwandeln. Für ihn zählt „zum Lobpreis Gottes beizutragen“. Er will sich die Frage stellen: „Was tue ich, was kommt durch mich in die Welt“. Ihm ist „für Gott kein Einsatz zu hoch, - dieses Bemühen muss da sein, das ist vielleicht das Zeugnis meines Glaubens“. „Die Gläubigen“, meint Bernhard Gfrerer, „ die unterschiedlichsten Charaktere haben in der Kirche Platz, das was ich spiele, muss in Rücksicht auf die Betenden sein, auch wenn ich bloß tagsüber einmal übe.“ Der Musiker fühlt sich besonders der Klassik, insbesondere Mozart und der Romantik, eingeschlossen die Französische Romantik, verbunden. In der Kirche zu musizieren ist der Wunsch zum nicht durchdenkbaren Gott hin zu transzendieren. Die Anwesenheit Gottes in jedem Augenblick und in unserer Vorstellung besonders während der Messe und Wandlung, ist das große immer wieder erlebbare Ereignis. Der Weg vom verträumt vor sich hinspielenden Buben - auf dem „geerbten“ Pianino eines Nachbarn – zum Orgelstudenten am Mozarteum hat Bernhard Gfrerer, wie er heute meint, das Verständnis für Disziplin abverlangt. Sein sehr geschätzter Professor Alois Forer hat ihm diesen Bereich eröffnet und einen Qualitätsschub bewirkt, dem die Wandlung zum leidenschaftlichen Musiker folgte. Freuen Sie sich über Applaus in der Kirche, frage ich? „Ich nehme ihn freundlich an und leite den Dank nach oben.“